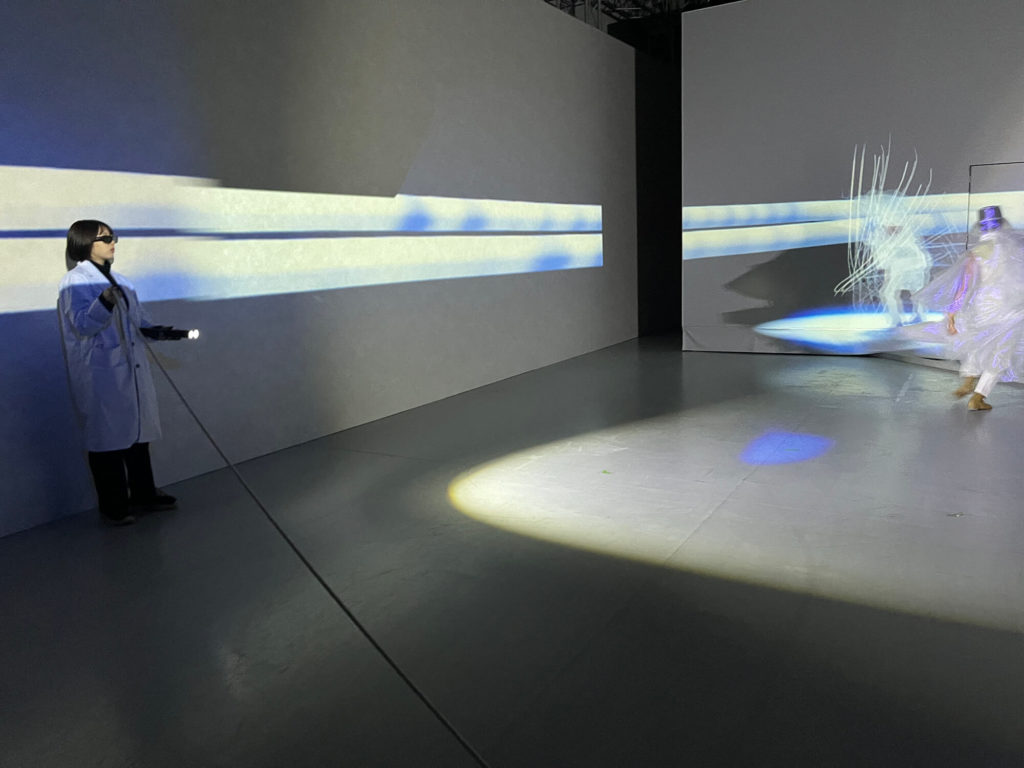

虎ノ門ヒルズのTOKYO NODE開館記念作品「Syn:身体感覚の新たな地平」を観ました。

美術展などを開催することを想定した箱だと思うのですが、開館記念でダンスパフォーマンスを講演しています。

中に入ると、3つのゾーンに分かれていて、各部屋でパフォーマンスを見て、グループ単位で次の部屋へと移動していく形です。

すごかったのが、2つめの部屋の演出。

体験時間としても、この部屋が突出して長く、メインになっています。

プロジェクションマッピングに出会った時以来、映像技術として10年ぶりの衝撃かもしれません。

この部屋に入る際、3Dグラスを渡されます。

部屋に入ると、近くにロープが置かれており、ロープが鑑賞エリアのラインになっています。

真っ白な部屋の目の前には、大きな壁が。

壁には左右に少し隙間があり、部屋が奥まで縦長に続いていることがわかります。

そして壁に丸い物体が投影され、ドクドクと波打っています。

浮いている球は3Dの定番で、距離感が掴みにくく立体視しやすいものですが、今回は壁に仕掛けがあります。

壁自体が可動式で、物理的に後ろに下がり、連動してプロジェクターも後ろに下がるため、壁へのプロジェクションもそのまま下がっていきます。

元々距離が掴みにくかった3D物体との距離がさらに開いていくため、距離がどんどん掴めなくなっていくのです。

プロジェクションマッピングと3Dとの相性の良さを思い知らされます。

そしてダンサーが登場し、プロジェクションとダンスの融合が見られます。

壁が可動式のため、鑑賞空間も拡大縮小をとげ、ついには目の前のロープも動かされ、客側の鑑賞エリアも変わっていきます。

3Dグラスをかけて投影物を立体視しながら歩いていくことで、既に距離感が掴めなくなっているのにもっと距離がわからなくなります。

そして最大の衝撃が、ダンサーに向かって当てられるライトです。

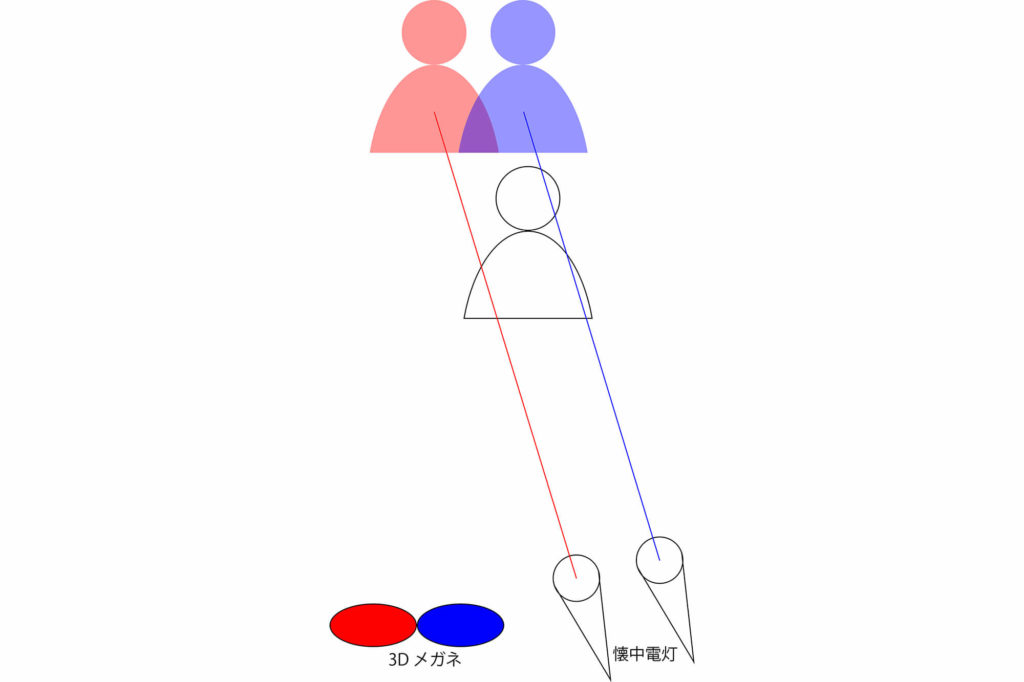

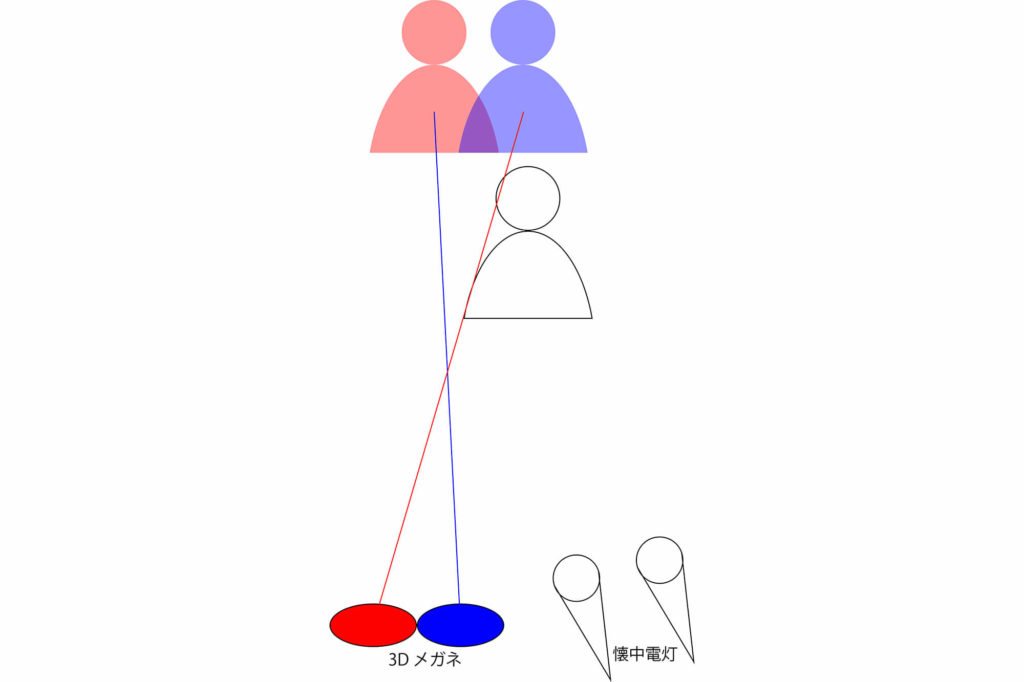

ロープを動かして鑑賞エリア移動を誘導している係の人が、懐中電灯を持っており、それをダンサーに当てるのですが、その懐中電灯が2つ繋がった形になっています。

双眼鏡のように、ライトとライトが隣り合わせになっている形です。

これが偏光ライトで、右目で見えるライトと左目で見えるライトが連なっているのです。

偏光ライトがダンサーに当たることで、右目で見える影と左目で見える影が発生します。

すると、影が立体視されるのです。

5分で作った原理っぽい雰囲気の絵

本当は偏光による立体視のはずですが、わかりやすそうなので赤青メガネで説明します。

赤いライトと青いライトが繋がっていて、そこから人物に光を当てると、それぞれの色の影ができます。

これをメガネを通して見ると、青メガネからは青い影は見えず赤い影だけが見え、赤メガネからは青い影だけが見えます。

左右で違う影が見えるため、影が立体視されるのです。

メガネを外して見ると、影は2つあり、3D映像を裸眼で見たときと同様のブレた映像のように見えます。

壁の上に影が浮いているような状態に見えます。

人の影が立体視される初めての体験。

初めは何が起きているのか理解できませんでした。

前後に人が立っていると、前の人の影が後ろの人の体に映るわけですが、その影が立体視されているので、体に影が映っているというより体の上に影が載っているような感覚に陥ります。

影の視覚情報が混乱し、奥行き感がぶっ壊されました。

さらに、客側にもライトが当てられ、自分たちの影すらも立体視されていくのです。

自分が動くことで3D映像が生成されていくような感覚です。

3D自体が錯視ですが、錯視映像を見ることで現実の視覚が狂っていく、まさに身体感覚と向き合わされる体験でした。

これまでの3D映像は、最初に球体の映像を見ていたように、実際に存在する3次元物を映しています。

2次元の平面映像を用いながら、本物の3次元物体に見えるよう再現しているのです。

それに対して影は、元々が2次元の存在です。

本来2次元のものを立体視するという、まさに次元を超えた世界。

これまでの3Dの見方と全く別のものになります。

ほぼ常時目にしている影という2次元の存在が、初めて立体的に見えてくるのは「身体感覚の新たな地平」の名にふさわしい体験でした。