- くまのプーさん - by poohya

「クマのプーさん」誕生物語を読んだ

2026年、「クマのプーさん」は100周年を迎えます。

なぜ100年も愛され続けているのか、そもそも100年前になぜ大ヒットを果たしたのか。

原作・ディズニー問わずプーが好きな人はもちろん、ディズニーが100周年を迎えミッキーも100周年を迎えようとしている中でディズニーファン全体が持っておきたい視点ではないでしょうか。

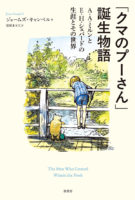

著者A.A.ミルンの人生から読み解く資料は幾多もあります。『「クマのプーさん」誕生物語―A・A・ミルンとE・H・シェパードの生涯とその世界』(ジェームズ・キャンベル著/富原まさ江訳/原書房)は、プー原作の背景の解説書の中でも最新のものです。

本書では、その背景を知るだけでなく、新たな刺激を与えてくれます。

プー以外ではほぼ交わらない2人の人生を紡ぎ合わせることで時代背景を読み解く体験を通じて、100エーカーの森の思想的な背景だけでなく、当時の社会でプーが受け入れられた背景が見えてきます。

実際の挿絵やプーのスケッチなど、未公開の貴重な図版もカラーで掲載されているのも特徴。絵の解説としても理解しやすく、資料集として見ても楽しい本になっています。

プー解説本を読み漁ってきた人にはもちろん、原作「クマのプーさん」の背景を知らない人への入門書としても、丁寧に時代を追いながら理解ができる一冊です。

ミルンとシェパード2人の視点から「クマのプーさん」を読み解く

著者のジェームズ・キャンベルは、E.H.シェパードの孫娘と結婚し、現在シェパードの遺産監督を行っています。

これまでの著書に「The Art of Winnie-the-Pooh: How E. H. Shepard Illustrated an Icon」と「Shepard’s War」があり、そんなキャンベル氏の新刊が本書(原題「The Men Who Created Winnie-the-Pooh: The Lives of A. A. Milne and E. H. Shepard」)です。

2025年9月に発売されたものが、早くも邦訳されました。

これまでの2冊はイラスト集の色合いが強かったのに対し、今回は文章を中心としつつ、フルカラーで貴重な資料も挿入されています。

本書の最大の特徴は、A.A.ミルンとE.H.シェパードの2人の伝記という初の試みを行っていること。

「クマのプーさん」成立の背景は、A.A.ミルンの人生に照らす資料が当然ながら多いですが、著者はシェパード側の人物のため、シェパードのエピソードも分厚く取り扱うことができるのです。

2人の人生を同時に追うことで、「クマのプーさん」が生まれる背景を浮かび上がらせていきます。

前提として重要なのは、「クマのプーさん」が当時としては異例の協業体制で製作されたことです。

作者のA.A.ミルンは、挿絵画家のE.H.シェパードと密に連絡をとりながら、「クマのプーさん」を製作していきました。

当時の出版業界では、作者は挿絵に関知せず、挿絵を入れるかどうかすら出版社が独自に判断して適当なページに挿入するというものでした。

これを覆し、シェパードがミルン家の様子や森をスケッチした上で挿絵に活かしたほか、ミルンの文章も挿絵に合わせたレイアウトが組まれました。

プーの世界観を成立させているのは、ミルンの言葉であり、シェパードの絵です。この両者が各々の立場で当時の社会を生きていたからこそ、幅広い層に読まれる大ヒットを果たしたのです。

本書では、2人の生い立ちから「クマのプーさん」誕生、そしてプー完結後の関わりと進んでいきます。

第1章は学生時代までをたどり、それからプー誕生までは、「パンチ」と「第一次世界大戦」をテーマにした2つの章を通じて語られていきます。

「パンチ」を通じて浮かび上がる2人の立場

特にパンチを通じた2人の人生観は、これまでにない視点を与えてくれます。

パンチ編集部との各々の関係、そしてそれを取り巻く名誉と階級が、当時の社会への理解を深める大きな視点となりました。

パンチは、当時かなり人気だった風刺雑誌。ミルンは作家として、シェパードは画家として仕事をしました。

2人はパンチで直接的な仕事をしたわけではありませんが、後にプー作品をつくるにあたり、パンチが2人を繋ぐことになります。

そのような表面上の歴史や、シェパードのパンチでの挿絵をミルンが評価していなかったというエピソードはよく語られますが、本書はそこにとどまりません。

パンチで成功することがどういう意味を持つのか。当時のロンドンの社会背景が描かれることで、2人の人生が浮かび上がっていきます。

ミルンはパンチ編集長の紹介で妻ダフネと出会いました。上流階級に属しミルン家とは格差のあったダフネは夫に対し、後のパンチ編集長という社会的肩書を期待していました。

シェパードはパンチ創刊者のひ孫で、妻パイも別の創設者の孫でした。

プーに関わる登場人物のほとんどが、パンチ関係者と言えるわけです。

パンチとの関わりによって、エドワード朝の社会で各々がどこに価値を置き生きていたのかが見えてきます。

これは後のプー作品の成立と、その後のプーへの関わり方を理解する大きな補助線となります。

プーは平和主義を体現しているのか

パンチの次は、第一次世界大戦への従軍経験から2人の生き方が見えてきます。

当然ながら2人の人生で同時に発生した一大事なわけですが、戦争への向き合い方は大きく異なります。

ミルンが当時一般的ではないほどの平和主義者だったという側面が強いですが、戦前の思想、戦時中の行動、戦後から第二次世界大戦に向かう考えと、2人には大きな隔たりがありました。

プーにおいて、ミルンの平和主義を見る捉え方もありますが、当時は一般的ともいえるシェパードの視点が加わることで、単純化せずに捉えることができます。

プーにおける異例の協業体制

ミルン家にクリストファーが生まれたこと、そして従軍という仕事を離れた期間があったことから、時代は一気にプー成立へと流れていきます。

パンチでの仕事を離れ、劇作家として成功したミルン。パンチを巡る背景を踏まえた上では、ミルン家でプーの物語が生まれるに至る空気がより分かりやすくなっています。

そしていよいよミルンとシェパードが出会い、プー製作へと進んでいきます。

2人がどのようなスタイルでプーを製作していったのか、まさに本書の真骨頂となる、2人の関わりが詳しく見えてきます。

プー製作過程の新たな分かりやすい資料として、繰り返し参照されることでしょう。

これまでの章で描かれてきた2人の人生を踏まえれば、当時として異例の協業スタイルを取りながらも2人が決して親密な付き合いにはならなかったことも自然です。

「たのしい川べ」から2人の視点を得る

本書は、プー成立後も、2人の人生を追い続けます。

プーが大ヒットし「プー横丁にたった家」で幕を下ろした後、本書にケネス・グレアムの「たのしい川べ」が登場します。ディズニー映画『イカボードとトード氏』のトード氏部分の原作です。

ミルンはプー誕生より前から「たのしい川べ」を愛しており、100エーカーの森の世界観に対して非常に大きな影響を与えていると指摘されています。このことから、プーの背景をミルンから読もうとすると、「たのしい川べ」はプー以前に登場しがちです。

しかしミルンは、「プー横丁にたった家」をもって子ども向け作品を終えた後に、「たのしい川べ」の戯曲化「ヒキガエル館のヒキガエル」を手がけます。

本書では、ミルンの紹介によりシェパードが「たのしい川べ」の新たな挿絵を担当することになった経緯から、プーを終えたこのタイミングで「たのしい川べ」を扱います。

戯曲化と挿絵、同じ原作を2人それぞれの視点で捉えた「たのしい川べ」を通じて、2人の仕事や価値観が浮かび上がってきます。

前章に立ち戻れば、いかにしてプーが2つの視点を取り入れて作り上げられたかが見える構成です。

ディズニーへ繋がるその後の人生

そして再び戦争へ。2人の人生はまた離れていきます。

第二次世界大戦をきっかけに、ミルン親子の仲は決定的に悪化。

A.A.ミルンとクリストファー・ミルンは悪化した親子関係から共にプーとの距離を取ります。

一方、名声や社交を愛するA.A.ミルンの妻ダフネ、そしてプー海外版の表紙や彩色などの仕事が来続けているE.H.シェパードは、プーと関わり続けます。

この時代の関わりは、もはや「クマのプーさん」成立の背景にはなり得ません。

しかし、ディズニー化における商業的背景において、意味をなしてきます。

「名誉ある平和」

戦争のあたりから、現代の日本人の感覚からすると、著者がシェパード側への気持ちが強い感覚を持ちます。

これはミルンの平和主義との対比によっても強調されてしまっているのですが、プー研究におけるシェパード側からの視点の少なさを痛感させられます。

この点で、2月末に発売予定の「名誉ある平和」(小鳥遊書房)を踏まえて再び読み直したいと思います。

これはミルンが第一次世界大戦にあたっての平和主張であり、同書には第二次世界大戦時の「名誉ある戦争」も収録するそう。

訳者は、佐賀大学教育学部准教授の吉村圭氏。既に「名誉ある平和」邦訳を発表しており、ミルンの戦争描写に関する論文も出している先生で、ミルンと戦争との関わりにより深い認識を与えてくれると期待しています。

プー研究に新たな視点を与える一冊

このように、プーが生まれた背景を、ミルンとシェパードという2人の人物と彼らが生きたロンドン社会から見ることで、より重層的に捉え直すことができます。

振り返れば、A.A.ミルンとE.H.シェパードは、同時代のロンドン出版界の非常に近い場所にいながら、その階級社会を異なる過ごし方で生き、奇跡的に「クマのプーさん」で人生が交錯しました。

これは第一次世界大戦から第二次世界大戦まで、激動の時代の象徴的な出来事でした。

当時の人々が何を求めてプーの本を購入し何を得たのか、そして100周年を迎える現代まで続く魅力とはなんなのか、その一端が見えてきます。

本国での出版は昨年であり邦訳が100周年と重なっただけですが、100周年の記念碑的とも言える一冊です。

これからもプーを研究する上で、すぐ手に届く場所に置いておきたい大事な本になりました。

- 海外パーク - by poohya

ディズニー新CEOはジョシュ・ダマーロ

ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーの新CEOに、ジョシュ・ダマーロ(Josh D’Amaro)が正式に指名されました。

また、新たな役職として、ダナ・ウォールデン(Dana Walden)がプレジデント兼CCOに指名されました。

ロバート・アイガーCEOの後継者は、再びパーク部門のトップから選ばれました。

CEOになるも結果的に電撃解任されたボブ・チャペックを選んだのもアイガーだったという責任が論じられないまま再びの後継指名に至ったのは、今回はだいぶ外部委員会に委ねたとはいえモヤモヤするところですが、ボブ・チャペックをCEOに選んで失敗してその後継者を再び指名した形になります。

ジョシュ・ダマーロも、パーク部門をエクスペリエンスに再編し、さらにEpic Gamesとの協業を指導するなど他分野の統括を進めてはいましたが、パーク部門をメインにしてきた人物です。

その点で、ダナ・ウォールデンの配置が新体制における重要なポイントになるのかなと思います。

ダナ・ウォールデンはFOX出身で、ABC出身で買収された後に買収元のCEOになったアイガーと経歴が重なる人物です。

被買収側のやや第三者的な視点を持っているのが総合エンターテイメント企業の舵取りに重要かもしれません。

ディズニープラスなどの事業を主に率いるのでしょうが、CCO(チーフ・クリエイティブ・オフィサー)となるほど映画(特にアニメーション)に明るいのかは、よくわかりません。

とにかくよくわかりません。

その中で、ルーカスフィルムはデイヴ・フィローニを中心としたこちらも2人体制に、マーベルは来年のアベンジャーズ/シークレット・ウォーズで一応の一区切りを迎えます。

3月18日の総会で正式に任命される新体制。

ウォルト・ディズニーからのディズニー社の歴史を通観しても、重要なポイントになることは間違いなさそうです。

- くまのプーさん - by poohya

くまのプーさん新作映画を制作中とジム・カミングスが投稿

プーとティガーの声優、ジム・カミングスが自身のInstagramにて、プーの新作を制作中だと投稿しました。

ディズニーが「くまのプーさん」の長編映画を制作中だといいます。

公開時期や、アニメーションか実写か、劇場向けかディズニープラス向けかなどは不明です。

映画媒体などもジム・カミングスの投稿以外からの情報は報じていません。

普通こういったニュースは噂程度に受け流すものですが、言っているのが長年プーとティガーの声優をしているジム・カミングスなのですから、気になります。

ちょうどプー100周年が始まるタイミングでの投稿で、100周年記念の短編程度なら2026年に公開されてもおかしくないとは思いますが、今後の公開スケジュールにしっかり組み込んでくるとなると、あまり現実感がないのが実際のところ。

とはいえ、ディズニーは思っていたよりプー100周年をきちんとやる気なのではという雰囲気が漂ってきました。

良いお年を。

- くまのプーさん - by poohya

くまのプーさん100周年が開幕

2026年はくまのプーさん原作デビュー100周年を迎えます。

100周年ロゴも登場し、100周年関連グッズにロゴが載るようです。

Hip-hip-Pooh-ray! The Winnie the Pooh Knit Limited Edition Plush honoring the silly ol' bear's 100th anniversary arrives on December 29. 🍯 pic.twitter.com/UELV1ryYdG

— Disney Store (@disneystore) December 22, 2025

日本と海外で同じロゴになっており、グローバルなキャンペーンとして展開されるみたい。

例年、日本では8月3日の「はちみつの日」をメインにプーのキャンペーンが行われており、2025年は「プー活」がテーマでした。

100周年がグローバル展開なら、例年とずれて10月メインで米国主導のコンテンツになるのかもしれません。

何はともあれ、100周年がきちんとディズニーで展開されるようで楽しみです。

ところで、プーの物語が初めて世に出たのはクリスマスです。

クリスマスイヴの「イブニング・ニュース」夕刊に、初めてのプーの物語が掲載されました。

イブニング・ニュースから子ども向けの物語を依頼されたA.A.ミルンが、息子クリストファーに聞かせていたテディベアの物語を使うことにして書いたのが、後に「クマのプーさん」第1章の原型となる、はちみつを採りに行く話です。

1925年12月24日のイブニング・ニュース夕刊7ページに、プーの物語が掲載。

一面見出しにも「A CHILDREN’S STORY BY A.A. MILNE.」と大きく載せられています。

そして、翌12月25日19:45から、ラジオのクリスマス番組内で、ドナルド・コルスロッププーの物語を朗読しました。

というわけでプーの100周年が幕を開けました。

いろいろな場所でプー100周年を祝う忙しい一年になるといいな。

- 東京ディズニーリゾート - by poohya

OLC上半期決算は増収増益も株価は大幅下落

2025年度上半期の決算が発表されました。

前年同期比で、売上高は6.4%増、営業利益は8.0%増。

ゲスト1人当たり売上高の増やホテル収入の増などにより、増収増益になりました。

ファンタジースプリングスやスペシャルイベントが好調。

問題だった夏も、アトラクションのスペシャルバージョンや夜間ショーの満足度が高く、アーティストコラボや夜間券などで入園者数の底上げにつながったとしています。

よかったよかった。

そんなことよりミニーのファンダーランド再演か!と思っていたら、翌日の株価が急落していました。

OLCの業績予想より10%の増益になったものの、市場予想を下回ったことで株価が10%落ちたそう。

日経平均が急上昇している中で対照的な結果となりました。

というわけでちゃんと読みます。

OLCは昨年の夏に猛暑で大打撃を受けました。

ファンタジースプリングス開業にも関わらず、上半期の入園者数が、前年比で30万人も減少。

それまでも質疑応答で機関投資家から指摘はあったものの、上半期決算内で初めて1項目を設けて猛暑対策と今後の方向性について説明する事態となりました。

それを経て、様々な避暑プログラムや夏イベント、夜間チケットなどの施策をうった今夏です。

今回の決算発表は2025年上半期、1Qにあたる4〜6月と2Qにあたる7〜9月を連結したもの。

上半期決算から1Q決算を引くことで、2Qの数字が出てきます。

2Qのみで前年比を計算します。

売上高 1,524億円(前年比+36億円/+2.4%)

うちテーマパーク売上 1,205億円(前年比+32億円/+2.7%)

ホテル売上 276億円(前年比+1億円/+0.4%)

営業利益 295億円(前年比-3億円/-1.0%)

うちテーマパーク営業利益 205億円(前年比-13億円/-6.0%)

ホテル営業利益 84億円(前年比+4億円/+5.0%)

テーマパークは増収減益となっています。

入園者数はほぼ同様で、ゲスト単価が上昇したことから増収になっています。

入園者数については、1Qも「ほぼ同様」でした。

つまり1Qも2Qもほぼ昨年同様の入園者数だったわけで、その昨年は2Qで大幅に減らす大ダメージだった年です。

今年も2Qの入園者数は回復しなかったと言え、「入園者数の底上げにつながった」と言えるのか微妙。

と思っていたら、機関投資家との質疑応答にて、9月が昨年のバズ・ライトイヤーのクローズ前需要の反動が影響したと述べられました。8月より9月の減少の結果、昨年同様の入園者数に落ち着いた可能性も伺えます。

昨年はハロウィーンが10月からだったのに対して、今年は9月半から開始しパレードの高気温キャンセルも少なかったので調子良いかと思っていましたが、ハロウィーン前倒しではだめだったみたいです。

ホテルは、上半期で好調だったといいますが、2Qでは1億円、0.4%増にとどまります。

しかもホテル内訳を見ると、ディズニーホテルの売上は255億円で前年と変わらず。その他ホテルが1億円増の要因です。

つまり、上半期全体では昨年4,5月に稼働していなかったファンタジースプリングスホテルが増えただけで、ホテル数が変わらない2Qは売上が増えていないことになります。

質疑応答では、入園者層の推移や、チケット価格についての質問が多くなっています。

社長はインタビューで物価高によるチケット価格への影響を指摘していましたが、投資家側はそんなこと言ってないでチケット上げないと単価上がらないだろうといった印象です。

一方で、夜間チケットは夏場に手応えがあったようで、さらにパークホッパーチケットも1〜3月に再発売が決定しました。

夜間チケットや学生向けカレッジパスポートなど、単価が下がるチケットは存在しており、確かにゲスト1人当たり売上高だけを見ればマイナス要因になります。

その中で、カレッジパスポートについては「将来のリピーターに繋がるという中長期の観点で実施する」と述べられているのが印象的でした。

コロナ以降で中長期のリピーター育成に向けた施策をはっきり示しているのは珍しいと思います。

目先の単価上昇の声に惑わされず中長期視点での育成も続けてほしいです。

でも株価が落ちすぎても困る…